| 2019年7月 佐原・潮来・牛久・新発見 |

小江戸と呼ばれた佐原は、江戸まさりとか |

|

|

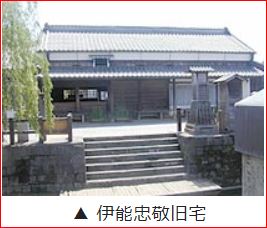

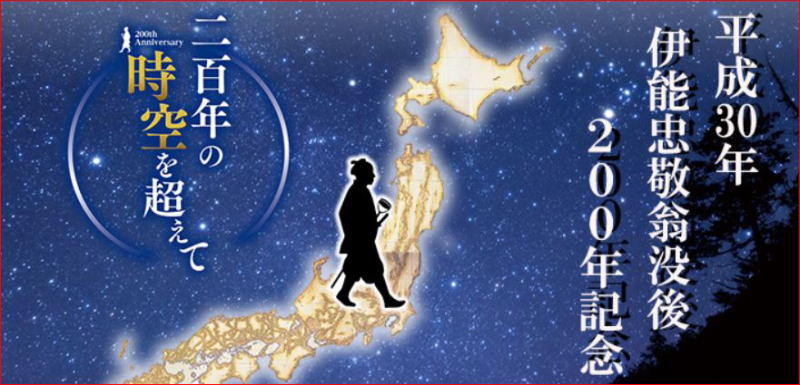

日本で初めて実測による全国地図を作った伊能忠敬は1745年九十九里町で生まれ、その後佐原村の伊能家へ婿に入る。家業の合間に天文暦学の勉強を続け、49才で隠居し江戸深川黒江町に住み、55才から10回に分けて全国測量を行い、その間に歩いた距離は約3万5千キロ地球一周分。測量の成果は大日本沿岸興地全図として結実するが、それは73才で亡くなった3年後。関係資料2345点は(平成22年6月)国宝に指定された。 日本で初めて実測による全国地図を作った伊能忠敬は1745年九十九里町で生まれ、その後佐原村の伊能家へ婿に入る。家業の合間に天文暦学の勉強を続け、49才で隠居し江戸深川黒江町に住み、55才から10回に分けて全国測量を行い、その間に歩いた距離は約3万5千キロ地球一周分。測量の成果は大日本沿岸興地全図として結実するが、それは73才で亡くなった3年後。関係資料2345点は(平成22年6月)国宝に指定された。

伊能忠敬旧宅前に架かる樋橋の落水音は江戸時代から300年近く農業用水を送り続けた大樋の名残で、「ジャージャー橋」と親しまれ、環境省の「残したい日本の音風景100選」の一つとなっている。 |

|

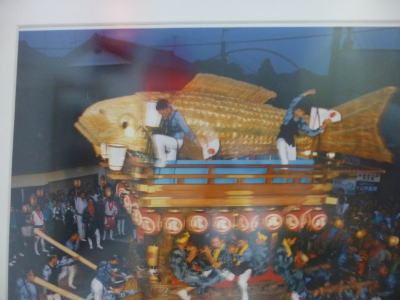

| 利根川の舟運で栄えた北総の小江戸「佐原」は、江戸勝りと呼ばれる独自の文化を開花させ、「佐原の大祭」と「佐原囃子」は重要無形民俗文化財でユネスコ無形文化遺産にも登録されている。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

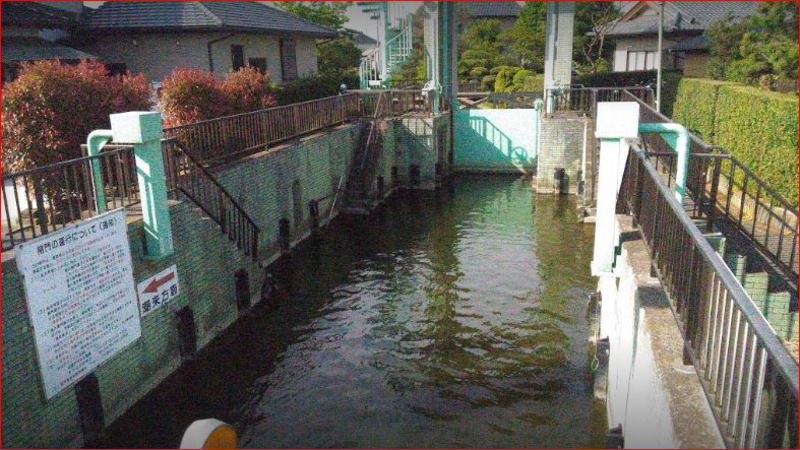

| 潮来の二重水門 |

|

東京福島県人会女性の会の皆さん |

潮来ホテルと普通の水門 |

二重水門の前後 |

|

|

| 潮来の二重水門(上は舟が入る処と、水位を変えるもう一方の水門) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 牛久の大仏 |

|

|

| 牛久大仏は1995年「青銅製立像」で世界一高いとしてギネスブックに登録、全長120m。 |

|

Copyright (c) 2020Nihon Refresh All Rights Reserved. Copyright (c) 2020Nihon Refresh All Rights Reserved.

|